法定相続情報証明制度の利用について、必要書類の収集方法から法務局への申請方法まで一連の手続を解説していきます。

りか

りか法定相続情報証明制度は比較的新しい制度ですが、遺産分割調停申立てや銀行での預金払戻などの手続が簡便になる便利な制度です。今回は、同制度利用にあたって必要書類の収集から法務局への申請までの一連の手続についてご説明します。

法定相続情報証明制度とは

平成29年5月29日(月)から、全国の登記所(法務局)において、各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まりました。

法定相続情報証明制度とは、登記所(法務局)に戸除籍謄本等の束を提出し、併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を提出すれば、登記官からその一覧図に認証文を付した写しが無料で交付されるという制度です。

法定相続情報証明制度の利点

これまでは、必要な相続手続がいくつもある場合、同じ戸籍謄本類の束を持参して複数の銀行(預金払戻)や登記所(不動産相続登記)を順番に回らなければならず、非常に時間がかかってしまうことが多かったと思います。

しかし、この法定相続情報証明制度を利用すると、戸籍謄本に代わる法定相続情報一覧図の写しの交付を複数枚受けることができるため、相続手続を同時に進めることができ、時間短縮に繋がります。

制度利用にあたっての注意事項

1.利用できる場面が限定されています。

法定相続情報証明制度において交付される一覧図の写しは、被相続人の死亡に起因する相続手続及び年金等手続にのみ利用することができます。

2.あくまでも法定相続人を明らかにするための制度です。

法定相続情報証明制度は、戸除籍謄本等の記載に基づく法定相続人を明らかにするものです。

そのため、相続放棄や遺産分割協議の結果によって、実際には相続人とならない人(相続分を有しない人)がいる場合も、法定相続情報一覧図にはその人の氏名等が記載されます。

3.制度利用者が限定されています。

この制度を利用することができる人(申出人となることができる人)は、被相続人の相続人(又はその相続人)等に限定されています。

弁護士は申出人から委任を受けて手続きを行います。

詳しくは「申出人となることができる人」を参照下さい。

4.被相続人および相続人全員の戸籍謄本の提出が必須です。

被相続人や相続人が日本国籍を有しないなど、戸除籍謄抄本を提出することができない場合は、この制度を利用することができません。

申請の手順

法定相続情報証明制度の申請は、以下の手順で行います。

STEP2〜4は、タイトルをクリックすると詳しい説明に飛びます!

法定相続情報一覧図作成のため、法定相続人を特定し、疎明資料を収集します。

法定相続人特定のための資料(戸籍謄本等)のほかに、法定相続人の現住所を証明する資料(住民票謄本または戸籍の附票)も取得しましょう。

法定相続人の特定・調査方法について詳しくはこちら

管轄登記所(法務局)へ申請書類一式を提出します。

直接持参するほか、管轄登記所が遠方の場合は郵送での提出も可能です。

登記所から受付番号が交付されますので、手続終了まで保管しましょう。

申請書に不備がなければ、申請から1週間~2週間程度で法定相続情報一覧図の写しが交付されます。

法定相続情報一覧図の作成

それでは、収集した資料をもとに、実際に法定相続情報一覧図を作成していきましょう。

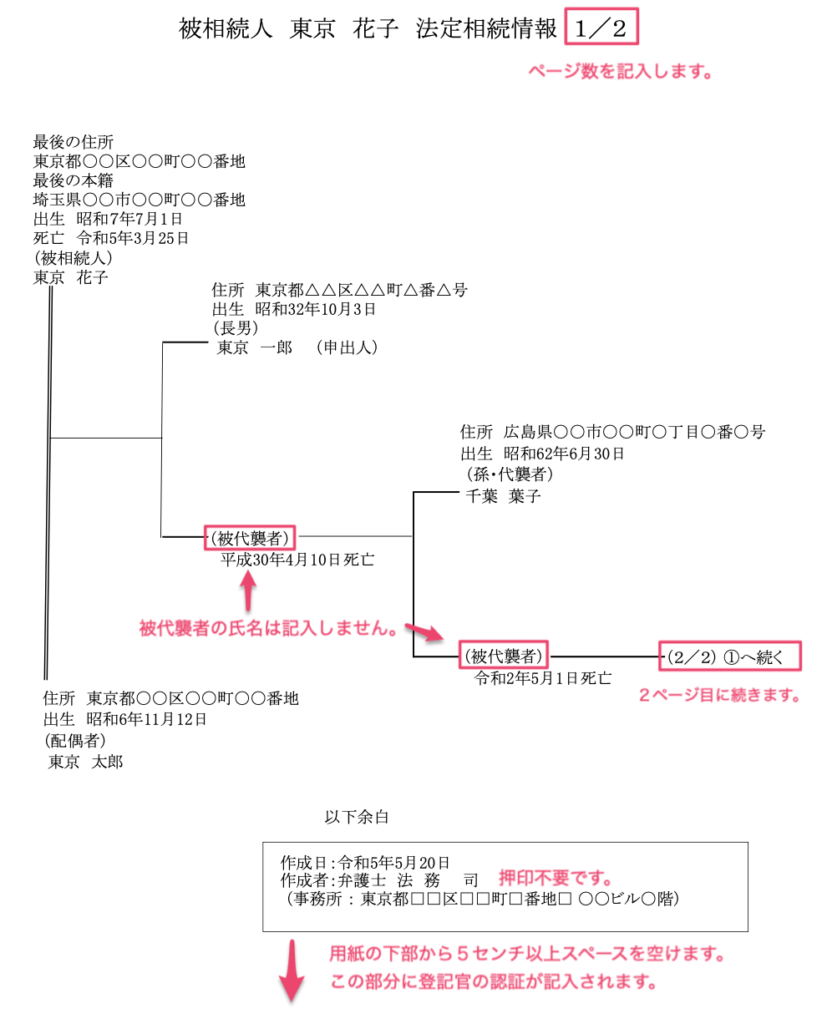

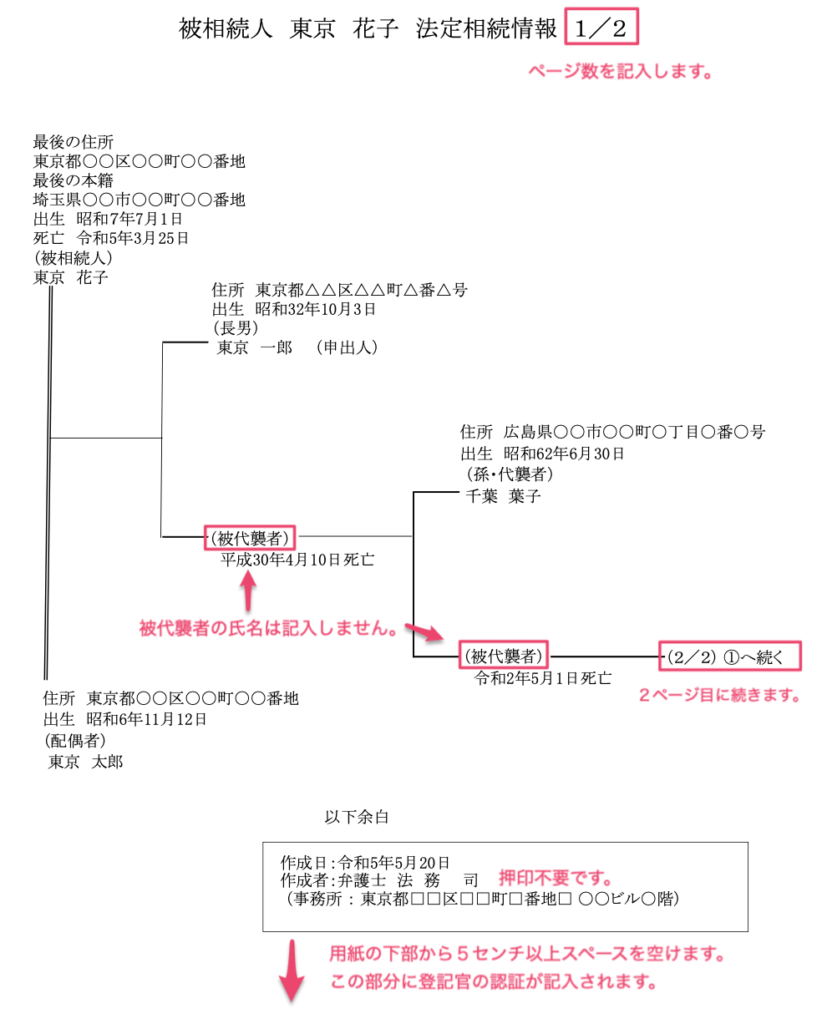

法定相続情報一覧図作成にあたっての一般的な注意事項は以下のとおりです。

- 弁護士の職印押印は不要です。

- 法定相続人でない人の情報は記載しません。

- 本来、法定相続人となるべきだった人が、被相続人の死亡より前に亡くなっている場合は、単に「被代襲者」とだけ記載します。

- 法定相続人である人の情報は必ず全員分記載します。

- 相続放棄や遺産分割協議の結果によって、実際には相続人とならない人(相続分を有しない人)がいる場合でも、法定相続情報一覧図には本来の法定相続人全員の情報を記載します。

- 被相続人の死亡日時点での情報を記載します。

- 数次相続が発生していて、作成日時点では死亡している相続人がいる場合でも、法定相続情報一覧図では存命として記載します。

相続人の住所の記載について

法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載するかどうかは申出人の任意とされていますが、できる限り記載することをお勧めします。

それというのも、住所を記載することにより、その後の手続(例:相続登記等の申請、遺言書 情報証明書の交付の請求等)において各相続人の住所を証する書面(住民票の写 し)の提出が不要となることがあるためです。

遺産分割調停申立ての際にも、各相続人の住民票等の提出が不要となります。※ただし、一覧図作成から申立まで時間が空いた場合は改めて各相続人の住民票の提出を求められることがあります。

配偶者のみ

法定相続人が配偶者のみの場合の法定相続情報一覧図です。

法定相続情報一覧図(配偶者のみ)

-881x1024.png)

-881x1024.png)

配偶者と子

法定相続人が配偶者と子の場合の法定相続情報一覧図です。

法定相続情報一覧図(配偶者と子)

-791x1024.png)

-791x1024.png)

一覧図作成にあたっての注意事項

- 子の中に養子がいる場合は、続柄を「養子」とします。

- 被相続人との続柄については,戸籍に記載される続柄のほか、申出人の選択により、続柄を「子」と記載することも可能です。

- ただし、続柄を「子」と記載した場合は、相続税の申告等、これを利用することができない手続がありますので,ご留意ください。

子のみ

法定相続人が子のみの場合の法定相続情報一覧図です。

法定相続情報一覧図(子のみ)

-809x1024.png)

-809x1024.png)

配偶者と子及び孫(代襲相続)

本来の法定相続人である子について代襲相続が発生し、孫が法定相続人となる場合の法定相続情報一覧図です。

法定相続情報一覧図(配偶者と子・孫)

-781x1024.png)

-781x1024.png)

再代襲が生じ、法定相続情報一覧図が複数枚にわたる場合

法定相続情報一覧図(再代襲が生じ、複数枚にわたる)

再代襲が発生し、複数枚にわたる場合の法定相続情報一覧図です。

.png)

.png)

配偶者と両親

法定相続人が配偶者と両親の場合の法定相続情報一覧図です。

法定相続人が両親のみの場合は、配偶者部分を削除して下さい。

法定相続情報一覧図(配偶者と両親)

-744x1024.png)

-744x1024.png)

配偶者と親1名

法定相続人が配偶者と親1名の場合の法定相続情報一覧図です。

法定相続人が親1名のみの場合は、配偶者部分を削除して下さい。

法定相続情報一覧図(配偶者と親1名)

-744x1024.png)

-744x1024.png)

配偶者と祖父母

法定相続人が配偶者と祖父母の場合の法定相続情報一覧図です。

法定相続人が祖父母のみの場合は、配偶者部分を削除して下さい。

法定相続情報一覧図(配偶者と祖父母)

-64a10f013eccc-744x1024.jpg)

-64a10f013eccc-744x1024.jpg)

配偶者と兄弟姉妹

法定相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合の法定相続情報一覧図です。

法定相続人が兄弟姉妹のみの場合は、配偶者部分を削除して下さい。

法定相続情報一覧図(配偶者と兄弟姉妹)

-744x1024.png)

-744x1024.png)

配偶者と兄弟姉妹(父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹がいる場合)

兄弟姉妹のなかに、父母の一方のみを同じくする人がいる場合の法定相続情報一覧図です。

法定相続人が兄弟姉妹のみの場合は、配偶者部分を削除して下さい。

法定相続情報一覧図(配偶者と兄弟姉妹・父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹がいる場合)

-752x1024.png)

-752x1024.png)

配偶者と兄弟姉妹および甥姪(代襲相続)

本来の法定相続人である兄弟姉妹について代襲相続が発生し、甥姪が法定相続人となる場合の法定相続情報一覧図です。

法定相続人が兄弟姉妹・甥姪のみの場合は、配偶者部分を削除して下さい。

法定相続情報証一覧図(配偶者と兄弟姉妹および甥姪)

-752x1024.png)

-752x1024.png)

数次相続

数次相続が発生し、一度に複数名の被相続人について法定相続情報一覧図交付申請をする場合の書式です。

数次相続とは、被相続人の遺産相続が開始したあと、遺産分割等の手続が終わらないうちに相続人のひとりが死亡し、次の遺産相続が開始してしまうことをいいます。

以下の書式は、妻が死亡した数週間後に配偶者も死亡した場合の法定相続情報一覧図です。

一見戸惑うかもしれませんが、被相続人ひとりひとりについて基本的なルールに則って一覧図を作成するだけです。

法定相続情報証一覧図(数次相続)

-64a115ac0e75d-825x1024.jpg)

-64a115ac0e75d-825x1024.jpg)

-784x1024.png)

-784x1024.png)

申出に必要な書類の収集および申出書の作成

法定相続情報一覧図の作成ができたら、登記所に提出する書類を準備しましょう。

申請の際に登記所へ提出する書類

登記所に提出する書類および注意事項は以下のとおりです。

- 法定相続情報一覧図

- 法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書

- 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍・除籍謄本

- 被相続人の住民票の除票

- 相続人の戸籍謄本または抄本(被相続人の死亡した日以降に取得したもの)

- 相続人の現住所を証明する書類として、住民票謄抄本または戸籍の附票

- 法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載する場合

- 申出人(依頼者)から弁護士への委任状

- 申出人(依頼者)の氏名・住所を確認することができる公的書類(以下の3つのうちいずれかひとつ)

- 免許証(表裏両面)の写し(依頼者の原本証明が必要) *原本証明の書き方はこちら

- マイナンバーカードの表面の写し(依頼者の原本証明が必要)

- 住民票謄本原本を提出し、原本返却不要の場合は依頼者の原本証明は不要

- 弁護士であることの証明書(いずれかひとつ)

- カード式証明書の裏表コピー

- 弁護士会発行の証明書 * 申請書の書式はこちら

- 郵送での交付を希望する場合は、返信用切手を貼付した封筒を提出します。

- 郵便料金不足の心配がないため、郵便局で販売しているレターパックを提出することをお勧めします。

- 返却を希望する戸籍謄本等は、写しを提出する必要はありません。

- 不動産が複数ある場合は、名寄帳や固定資産評価証明書の写しを提出することをお勧めします。

- 事務員が提出に出向く場合、弁護士から事務員への委任状は不要です。

- 数次相続が発生していて、同時に複数の申請を行う場合、共通する書類(戸籍・除籍謄本等)は1通で大丈夫です。

- 委任状、申出書は申請ごとに必要です。

弁護士の職印証明書は不要です。(「申出書」、「法定相続情報」ともに押印不要であるためです。)

申出人となることができる人

申出人および、申出人の代理人となることができる人については、不動産登記規則に規定されており、弁護士が「委任を受けることができる人」は以下のとおりです。

- 相続人

- 当該相続人の地位を相続により継承する人

- たとえば、Aさんの死亡の後にその相続人であるBさんが死亡した場合、Bさんの相続人であるCさんは、BさんのみならずAさんの法定相続情報証明についても申出人となることができます。

- ①、②に該当する人の法定代理人

- ①、②に該当する人が未成年者や成年被後見人である場合は、その人の親権者や成年後見人

なお、そのほかにも、「申出人の親族」も申出人の代理人となることができますので、理論上は、「申出人の親族」からも委任を受けることが可能と思われますが、「申出人の親族」から委任を受ける場合は、「①申出人から申出人親族への委任状(復代理人の選任を許諾する旨を記載する必要あり)、②申出人親族から弁護士への委任状」をもらう必要があり、煩雑になるため、現実的ではありません。

よほどの特別な事情がないかぎりは「申出人の親族」からではなく、直接「申出人」から委任を受けるのが良いと思います。

* 親族とは、「六親等内の血族、配偶者及び三親等内の姻族」を指します(民法第725条)。

法定相続人についてはこちら

表題部所有者、登記名義人又はその他の者について相続が開始した場合において、当該相続に起因する登記その他の手続のために必要があるときは、その相続人(第三項第二号に掲げる書面の記載により確認することができる者に限る。以下本条において同じ。)又は当該相続人の地位を相続により承継した者は、被相続人の本籍地若しくは最後の住所地、申出人の住所地又は被相続人を表題部所有者若しくは所有権の登記名義人とする不動産の所在地を管轄する登記所の登記官に対し、法定相続情報(次の各号に掲げる情報をいう。以下同じ。)を記載した書面(以下「法定相続情報一覧図」という。)の保管及び法定相続情報一覧図の写しの交付の申出をすることができる。

出典:e-Govポータル 不動産登記規則247条1項 (法定相続情報一覧図)

前項の申出は、次に掲げる事項を内容とする申出書を登記所に提供してしなければならない。

出典:e-Govポータル 不動産登記規則247条2項 (法定相続情報一覧図)

1 申出人の氏名、住所、連絡先及び被相続人との続柄

2 代理人(申出人の法定代理人又はその委任による代理人にあってはその親族若しくは戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条の2第3項に掲げる者に限る。以下本条において同じ。)によって申出をするときは、当該代理人の氏名又は名称、住所及び連絡先並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名 3項以下省略

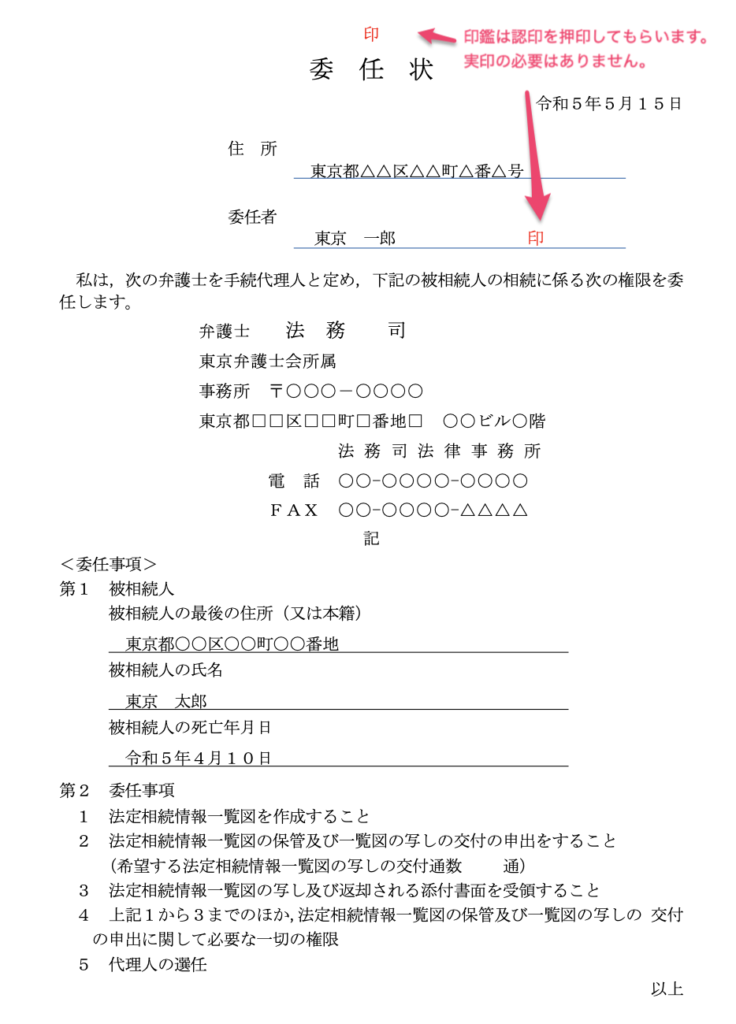

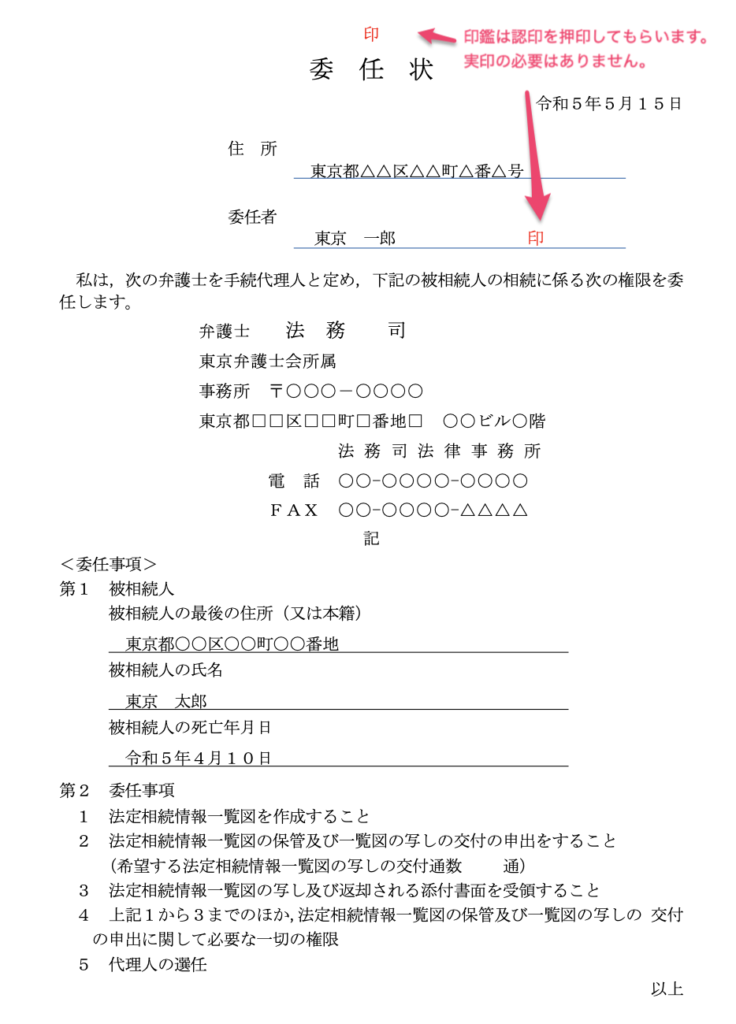

委任状

委任状の書式です。

法務局のサイトからもダウンロード可能です。

委任状(法定相続情報)

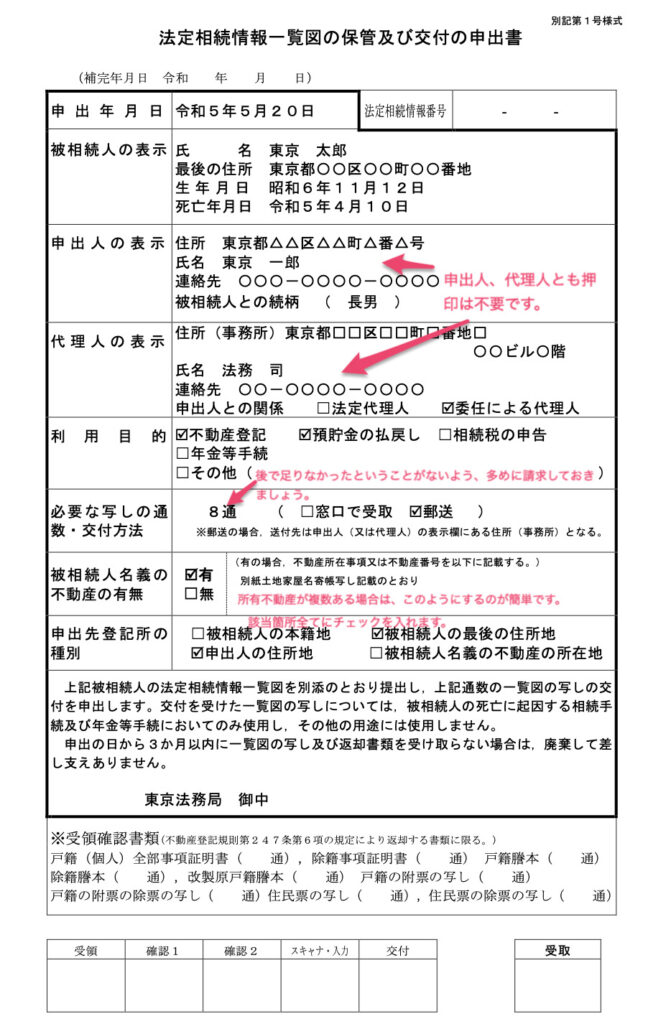

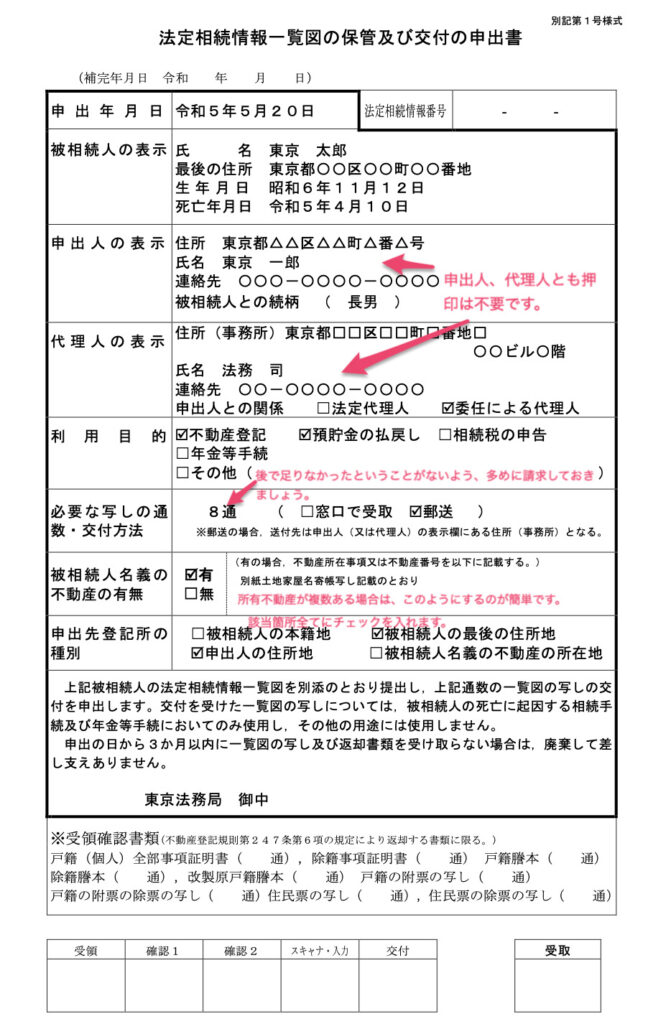

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書の書式です。

法務局のサイトからもダウンロード可能です。

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書

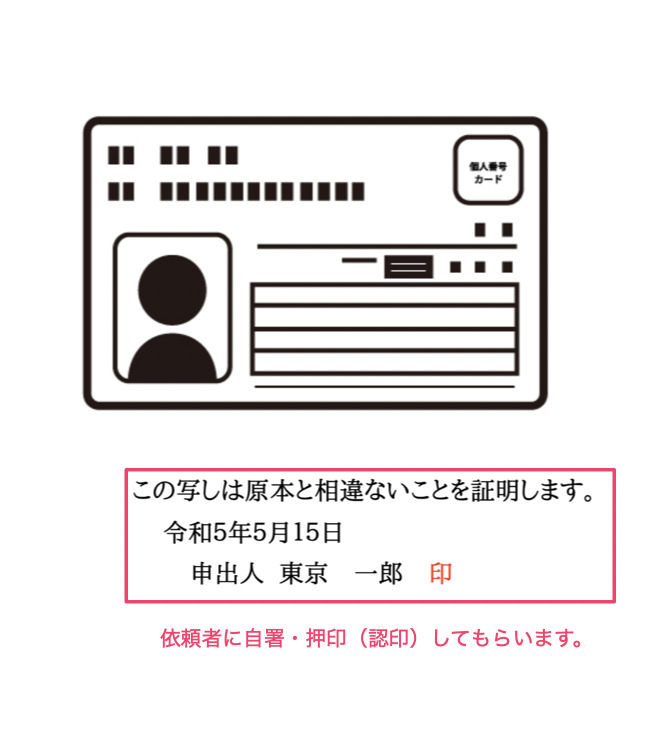

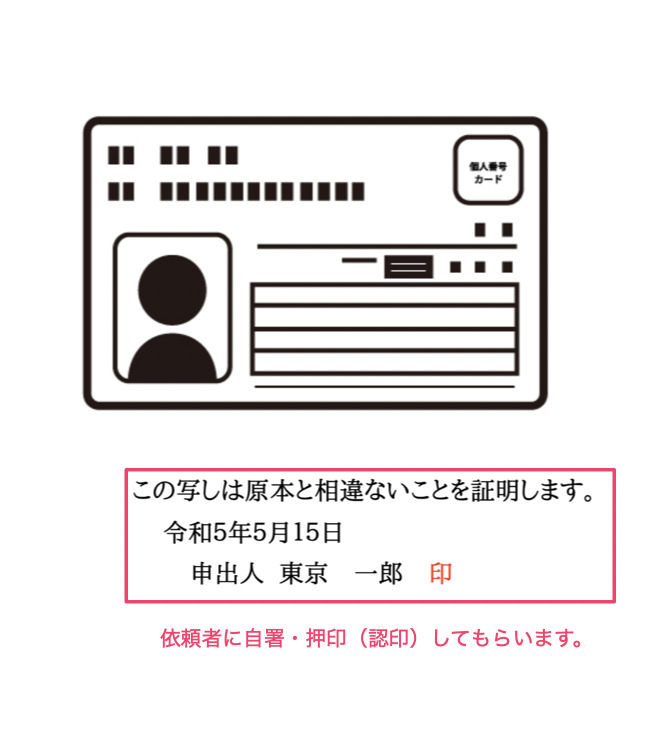

申出人の原本証明の書き方

申出人の身分証明書のコピーを提出するにあたり、依頼者からの原本証明をもらう必要があります。

申出人の原本証明の書き方

原本証明にあたっての注意事項

- 運転免許証の場合は、裏表両面のコピーが必要です。

- マイナンバーカードの場合は、表面だけをコピーします。

- 住民票謄本を提出し、原本還付を求めない場合は証明不要です。

- 表面に余白がない場合は、裏面に記入します。

- 証明するべき書類が複数枚にわたる場合は、ホチキスで綴じて契印をし、原本証明は最終頁に記入します。

登記所への申請書提出

法定相続情報制度の申請は、全国どの登記所でもできるわけではありません。以下の場所を管轄する登記所に限られます。

- 被相続人の本籍地

- 被相続人の最後の住所地

- 被相続人が亡くなったときに住民票を置いていた自治体です。

- 申出人(=依頼者)の住所地

- 依頼者が住民票を置いている自治体です。

- 被相続人名義の不動産の所在地

例えば、被相続人の本籍地が北海道、最後の住所地が東京都、申出人の住所地が香川県、被相続人名義の不動産が沖縄県と山口県に存在する場合は、北海道・東京都・香川県・沖縄県・山口県の登記所に申請が可能です。

なお、厳密には同県内でも細かく管轄があるため、法務局のサイト等でお確かめ下さい。

直接、登記所に申請書類を持参する場合、弁護士から事務員への委任状は不要です。

また、これまでに事務員証や運転免許証等の身分証明の提示を求められたこともありませんが、念のため持参しておくと安心です。

管轄が遠方の登記所になる場合は、郵送で提出します。

家庭裁判所での手続に法定相続情報一覧図を利用する場合の注意事項

遺産分割調停申立など、家庭裁判所での手続の際に、戸籍謄本類に代わって法定相続情報一覧図の写しを提出する場合に、従来と異なる点は以下のとおりです。

- 相続関係図を作成・提出する必要がない。

- 被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍謄本等を提出する必要がない。

- 法定相続情報一覧図に、各人の住所を記載している場合は、住所を証明する書類(住民票または戸籍の附票)を提出する必要がない。

- 相続人の現在の戸籍謄本は必要です。

ただし、裁判所への申立てが、法定相続情報一覧図を作成してから3ヵ月以上経過している場合は、改めて住所を証明する書類の提出が必要になる場合があります。

法定相続情報一覧図の再交付

提出された法定相続情報一覧図は、登記所において5年間保管されます。この保管期間の間は、一覧図の写しの再交付を無料で受けることが可能です。

ただし、再交付の申請ができるのは、当初の「申出人」または、当初の申出人から委任を受けた代理人」のみですのでご注意下さい。

以下のリストは、弁護士が代理人として再交付申請をする場合の必要書類です。なお、申出人以外の相続人が再交付を希望する場合、申出人から委任状をもらえば弁護士に依頼しなくとも自分で申請ができます。

- 法定相続情報一覧図の再交付の申出書(法務局のサイトからダウンロード可能です)

- 申出人(依頼者)から弁護士への委任状

- 申出人(依頼者)の氏名・住所を確認することができる公的書類(以下の3つのうちいずれかひとつ)

- 免許証(表裏両面)の写し(依頼者の原本証明が必要)

- マイナンバーカードの表面の写し(依頼者の原本証明が必要)

- 住民票謄本原本を提出し、原本返却不要の場合は依頼者の原本証明は不要

- 弁護士であることの証明書(いずれかひとつ)

- カード式証明書の裏表コピー

- 弁護士会発行の証明書

- 郵送での交付を希望する場合は、返信用切手を貼付した封筒を提出します。

- 事務員が提出に出向く場合、弁護士から事務員への委任状は不要です。

おわりに

以上、法定相続情報証明制度の利用について、必要書類の収集方法から法務局への申請方法まで一連の手続について解説しました。

法定相続情報証明制度は、相続手続が簡便になる大変便利な制度です。申請方法を勉強して活用していきましょう。

今日も笑顔でがんばりましょう!